「安全在庫にはどんなメリットがあるのか知りたい」

「安全在庫はどうやって求めるの」

在庫管理をしている方で、このようなお悩みをお持ちの方はいませんか。

事業の利益を最大化するためには、安全在庫の確保はとても重要です。

そこで今回は、安全在庫のメリットや計算方法をご紹介します。

安全在庫のメリットとは?

安全在庫には、様々なメリットがあります。

ここからは、安全在庫のメリットについて3つご紹介します。

まず1つ目は、余剰在庫を削減できることです。

在庫を抱えすぎると保管スペースが必要になり、在庫管理にかかる業務も複雑化します。

適切な安全在庫の維持によって、余剰在庫を削減し、保管場所への経費、人件費を軽減できます。

2つ目は、欠品してしまうリスクを減らし、販売機会の損失を防げます。

在庫が足りずに欠品してしまうと、販売機会を逃すことになり、顧客からの信頼も失う可能性があります。

しかし、適切な安全在庫の維持によって、常に在庫がある状態をキープし、商品や製品を求める顧客にいつでも販売できるようになります。

3つ目はキャッシュフローの改善につながることです。

在庫は販売すれば現金に変わる財産であり、過剰在庫は在庫を売り切るために安売りを行い、利益を損なうリスクもはらんでいます。

安全在庫を維持するように努めることで、過剰在庫を避け、無駄な仕入れや生産、在庫の安売りがなくなり、キャッシュフローも改善されることが期待できます。

安全在庫の求め方とは?

次に、安全在庫の求め方をご紹介します。

安全在庫は、以下の計算方法で求められます。

「安全在庫=安全係数(安全在庫係数)×使用量の標準偏差×√(発注リードタイム+発注間隔)」

ここにある安全係数とは、どれくらいまでの欠品なら許容できるかを表した数のことです。

一般的に使用されている安全係数は、欠品許容率が5パーセントの1.65となっています。

使用料の標準偏差とは、商品の需要変動を判断するためのもので、過去の出荷量・販売量の平均値のことです。

また、発注リードタイムは、名前の通り発注してから実際に納品されるまでの時間(日数)のことで、発注間隔は一度発注したものを再び発注するまでの間隔のことです。

まとめ

今回は、安全在庫のメリットや計算方法をご紹介しました。

過剰在庫や欠品を防ぐためには、安全在庫の考え方を理解してそれを保つことが必要です。

健全な経営をするためにも、安全在庫量を理解して適切な在庫管理をしましょう。

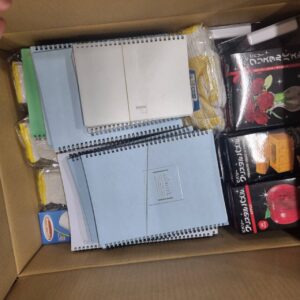

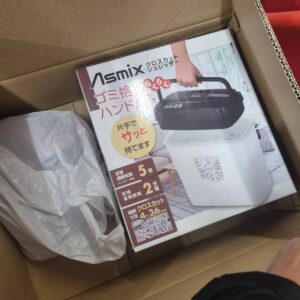

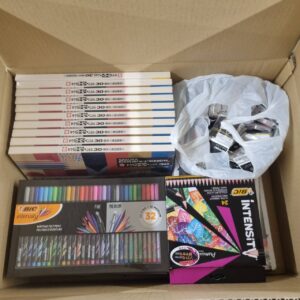

閉店商品・倒産商品の買取を強化しています。

どのような商品が買取可能なのか「閉店倒産商品」ページをご確認ください。